Создана в 1995 г. по инициативе чл.-корр. РАН А.К. Темботова

— Изучение влияния градиентов экогеографических факторов на характер изменчивости позвоночных в трехмерных условиях горных территорий, в том числе Кавказа;

— Изучение фауны, систематики и микроэволюции позвоночных Кавказа;

— Изучение закономерностей распространения и биотопической приуроченности позвоночных горных территорий с учетом высотно-поясной структуры.

Кононенко Екатерина Павловна

к.б.н., зав. лабораторией

Емкужева Марита Мухамедовна

к.б.н., с.н.с

Амшокова Альбина Хасмановна

к.б.н., с.н.с.

Боттаева Зулихат Хусейновна

б/с, н.с.

Гудова Маринат Саадуловна

б/с, н.с.

Кучинова Екатерина Александровна

б/с, н.с.

Берсекова Зоя Адибовна

б/с, м.н.с.

Жемухова Жанна Анатольевна

б/с, инженер-исследователь

Чапаев Ахмат Хызырович

б/с, инженер-исследователь

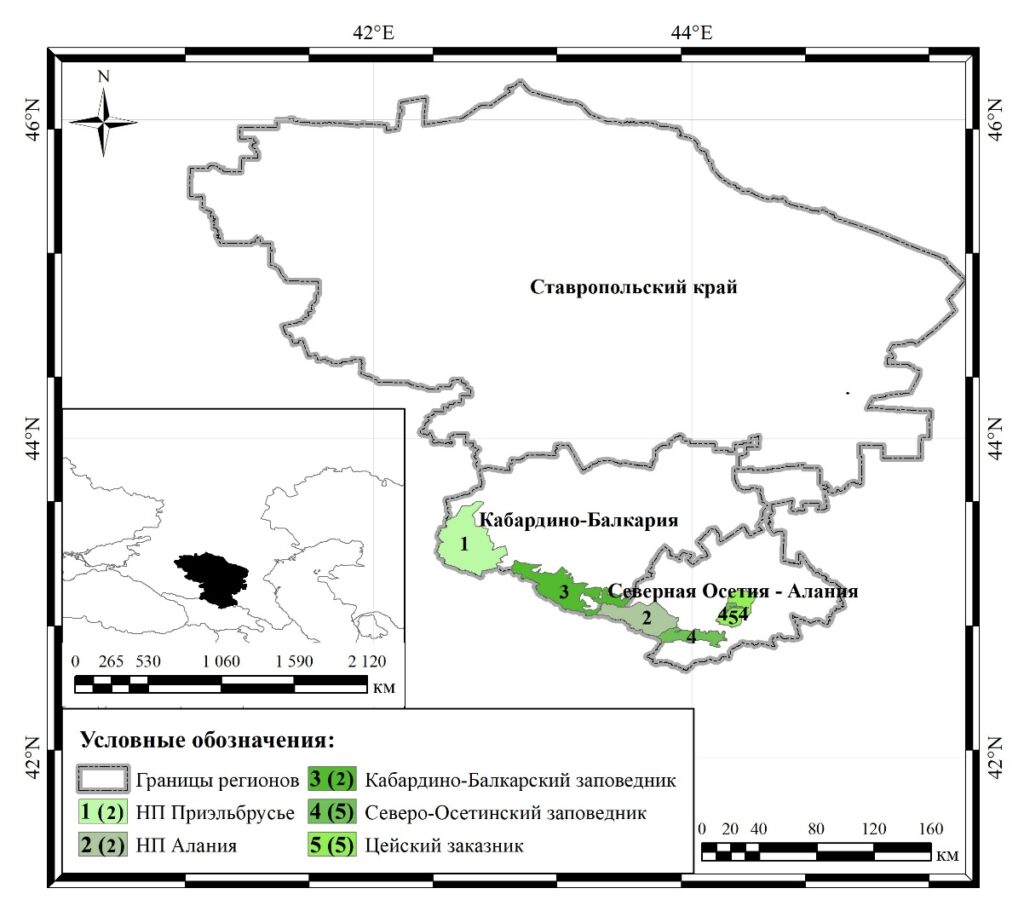

Выполнена инвентаризация чужеродных млекопитающих с обобщением имеющихся данных в центральной части Северного Кавказа (включающий территорию трех субъектов РФ: Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия-Алания). Представлен перечень чужеродных млекопитающих региона, их классификация по векторам внедрения, зона внедрения, а также история и последствия внедрения чужеродных видов для местных экосистем. В перечне 18 таксонов, относящихся к 4 отрядам: рукокрылые, хищные, грызуны, парнокопытные. Те или иные чужеродные инвазионные виды млекопитающих встречаются повсеместно, в том числе и на территориях ООПТ федерального и регионального значения (шакал, енотовидная собака, пятнистый олень, неаборигенные подвиды благородного оленя, лань, европейский зубр, бродячая собака и др.) (рис.). По степени воздействия на экосистемы региона из инвазионных млекопитающих региона наиболее опасными являются пятнистый олень, неаборигенные подвиды благородного оленя, як домашний, шакал, американская норка, енотовидная собака, енот-полоскун (дбн Темботова Ф. А., кбн Емкужева М. М., 2023 г.).

В скобках – число инвазионных видов в них.

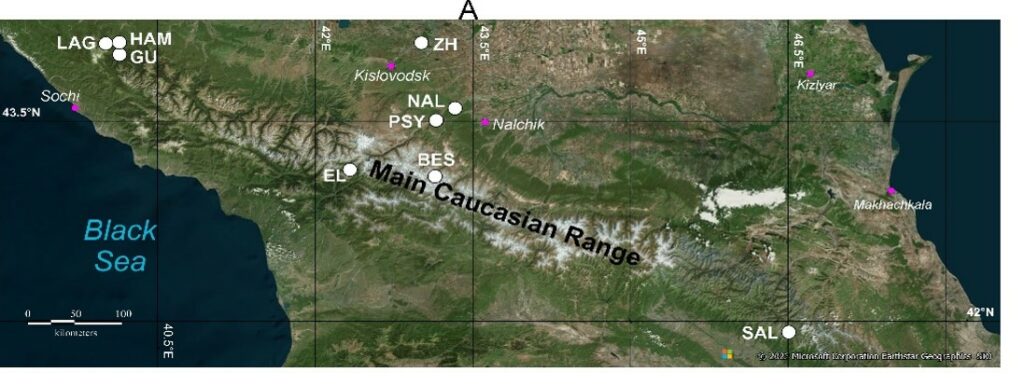

Проведено исследование генетической и морфологической изменчивости южной формы европейской хромосомной расы малой лесной мыши Apodemus (Sylvaemus) uralensis (Pallas, 1811) на Северном Кавказе. Результаты анализа последовательностей фрагмента гена цитохрома b митохондриальной ДНК малой лесной мыши из 9 географических выборок западной, центральной и восточной частей Северного Кавказа свидетельствуют о низкой степени их генетической обособленности при относительно высоком разнообразии гаплотипов. Анализ морфологической изменчивости выявил высокое многообразие, включающее три морфологические группы. Высказано предположение о существовании в позднем плейстоцене (130-11.7 тыс. кал. л. н.) нескольких изолированных популяций на северном макросклоне Большого Кавказа, которые могли быть источниками для биологического разнообразия вида в голоцене (ИЭГТ РАН совместно с Институтом географии РАН).

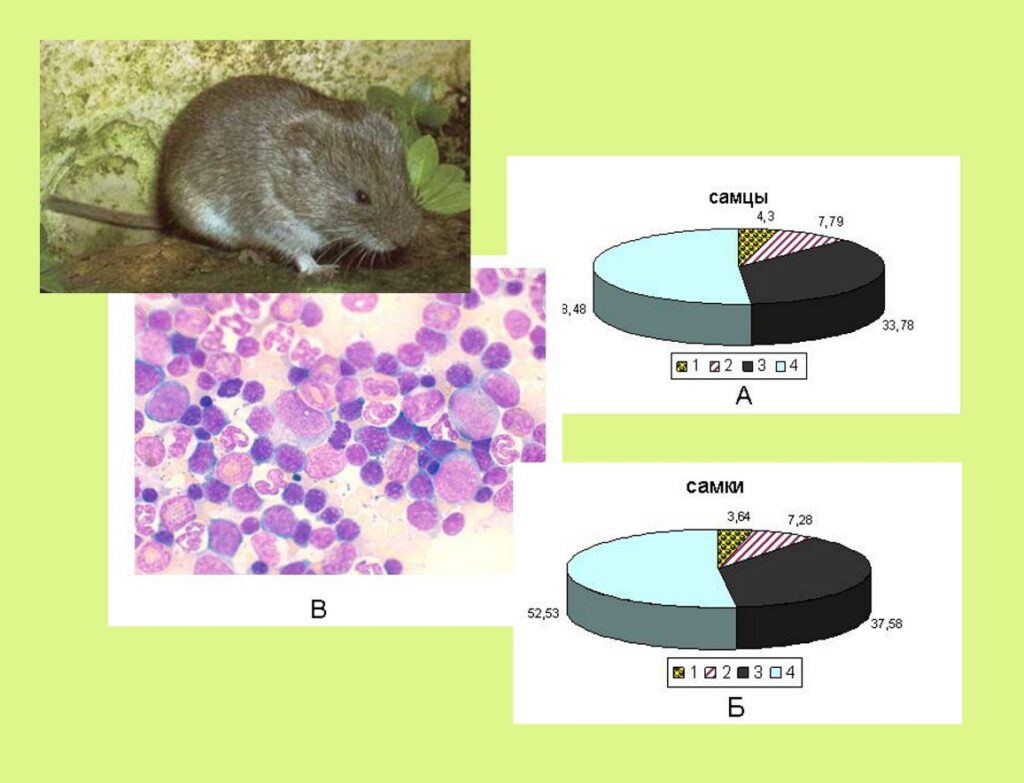

В условиях среднегорий Центрального Кавказа (1800 м над ур. м., Приэльбрусье) была изучена сезонная изменчивость параметров системы красной крови малой лесной мыши (A.(S.) uralensis) и синантропной домовой мыши (M. musculus). В годовом цикле первый вид реализует гибкую стратегию регулирования системы крови, предполагающую выраженную сезонную изменчивость некоторых параметров при относительном постоянстве гематокрита и содержания гемоглобина. Эта стратегия обеспечивает эффективную адаптацию как к сезонным изменениям климата, так и, в целом, экологическую пластичность вида. Домовая мышь не демонстрирует способности к такой адаптации, что является, вероятно, основной причиной ее синантропии (кбн Емкужева М. М., дбн Темботова Ф. А., дбн Пузаченко А. Ю., Боттаева З. Х., Берсекова З. А., 2023 г.).

Результаты, полученные по морфологии черепа при сравнении двух криптических видов A. uralensis и A. flavicollis свидетельствуют о значительном морфологическом сходстве исследуемых видов по изученным фенетическим признакам (черепные отверстия). Выявленные между двумя отмеченными таксонами различия не превышают уровня подвидовых различий, согласно градаций, предложенной для мелких мышевидных грызунов А. Г. Васильевым, хотя по результатам молекулярно-генетического анализа участка гена cyt b генетическая дистанция между таксонами составляет 10%, что согласно литературным данным соответствует уровню межвидовых различий. В связи с изложенным выше, использование морфологических параметров в диагностике исследуемых видов на Кавказе не представляется возможным даже при статистически значимых отличиях. Надежная диагностика возможна только молекулярно-генетическими методами (кбн Амшокова А. Х., дбн Темботова Ф. А., 2022 г.).

Проведен анализ данных по системе крови Ch. gud и M. daghestanicus на одной высоте (среднегорья, 1800 м над ур. м.) в разных вариантах поясности Кавказа (в широтно-долготном аспекте). Полученные результаты свидетельствуют о значительных межвидовых различиях показателей кроветворения и периферической крови в различных климатогеографических условиях трех вариантов поясности Западного и Центрального Кавказа (Боттаева З. Х., кбн Емкужева М. М., 2022 г.).

Изучено современное видовое разнообразие, численность и структура сообществ мелких млекопитающих степной зоны центральной части Северного Кавказа в антропогенно-трансформированных (скирды в полях, берега каналов, лесополосы) и естественных условиях (ненарушенные степные участки, интразональные лесные массивы). Териокомплекс мелких млекопитающих на исследованной территории представлен 12 таксонами двух отрядов: насекомоядные и грызуны. Наиболее представлены широко распространенные виды двух родов лесные (Apodemus) и домовые (Mus) мыши (кбн Емкужева М. М., Гудова М. С., Кучинова Е. А., Чапаев А. Х., 2021 г.).

На основании анализа фрагмента гена цитохрома b мтДНК впервые показано обитание на Северном Кавказе, балкано-азиатского вида македонской мыши (Mus mаcedonicus), распространение которого ограничивается самой южной точкой исследуемой территории Дагестанского заповедника (район г. Махачкала). Низкие показатели генетического разнообразия свидетельствует о происхождении популяции M. mаcedonicus от небольшого числа основателей и ее относительной изолированности от основного ареала вида. У домовой мыши (M. musculus), также зарегистрированной на Восточном Кавказе, около 70% гаплотипов описаны впервые, что позволяет считать их эндемичными для восточной части Северного Кавказа и указывает на высокую степень изолированности от мышей Западной и Восточной Европы, включая европейскую часть России. Исходя из расчетов, проведенных в программе Beast, македонская мышь появилась в Закавказье ~ 123-88 тыс. лет назад, но не ранее 57 тыс. лет назад; домовая мышь — на Восточном Кавказе ~185-131 тыс. лет назад, но не ранее 43 тыс. лет, исходя из чего можно предположить, вопреки сложившейся точке зрения, что появления M. musculus не связано с сельскохозяйственной деятельностью человека (дбн Темботова Ф. А., Кучинова Е. А., кбн Амшокова А. Х., кбн Кононенко Е. П., 2021 г.).

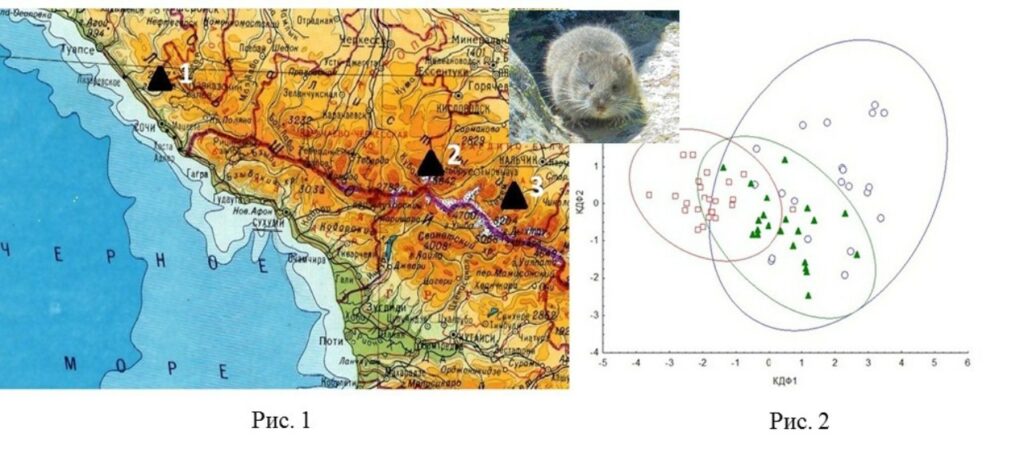

Внесен вклад в теорию формирования адаптивных стратегий горных млекопитающих. Впервые на примере гудаурской полевки показана высотно-секторальная (горизонтальная) изменчивость на тканевом уровне. На типично горном виде — гудаурская полевка (Chionomys gud) — исследованы показатели кроветворной ткани и периферической крови в широтно-долготном градиенте. В условиях среднегорий приморского климата Западного Кавказа и континентального климата Центрального Кавказа на одной высоте (1800 м над ур. м.) у вида выявлена изменчивость показателей, направленная на поддержание стабильной концентрации гемоглобина в крови в разных природно-климатических условиях, что способствует оптимизации дыхательной функции крови. Удалось выявить основные физико-географические факторы (температура и влажность среды или их различные сочетания), определяющие изменчивость показателей крови гудаурской полевки в широтно-долготном градиенте гор Кавказа. Наиболее оптимальным для вида является теплый и влажный климат кубанского варианта приморского подтипа поясности, так как в этих условиях на уровне системы крови проявляются признаки, наиболее выгодные с точки зрения энергозатрат.

Изучение изменчивости системы крови млекопитающих в горах в предложенном аспекте, с учетом секторности, существенно дополняет сведения о механизмах обеспечения организма кислородом в горных условиях и расширяет представления об адаптационных возможностях животных (Боттаева З. Х., дбн Темботова Ф. А., кбн Емкужева М. М., Берсекова З. А., Чапаев А. Х., 2019 г.).

Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния. Расположение выборок Ch. gud, полученных на основании классификации по показателям системы крови в координатах дискриминантного анализа (эллипсы – 95%-ный доверительный интервал): ○ – кубанский вариант, □ – эльбрусский вариант, ▲ – терский вариант.

При разработке научных основ противодействия техногенным и биогенным угрозам в условиях горных территорий необходимо учитывать многовекторное влияния природных и антропогенных факторов на биоту и отдельные ее компоненты. На модельных объектах, малой лесной и домовой мышах, комплексно изучено влияние как антропогенных факторов, так и комплекса условий природной среды, связанных с высотой мест обитания, на стабильность индивидуального развития в разных эколого-географических условиях Центрального Кавказа. В качестве маркеров качества среды использованы показатели стабильности развития черепа млекопитающих. Для обоих видов факторами дестабилизации развития черепа выступают: загрязнение агроценозов поллютантами, в природных экосистемах — экстремальные условия гор (температура и влажность) (дбн Темботова Ф. А., кбн Амшокова А. Х., кбн Кононенко Е. П., Кучинова Е. А., 2018 г.).

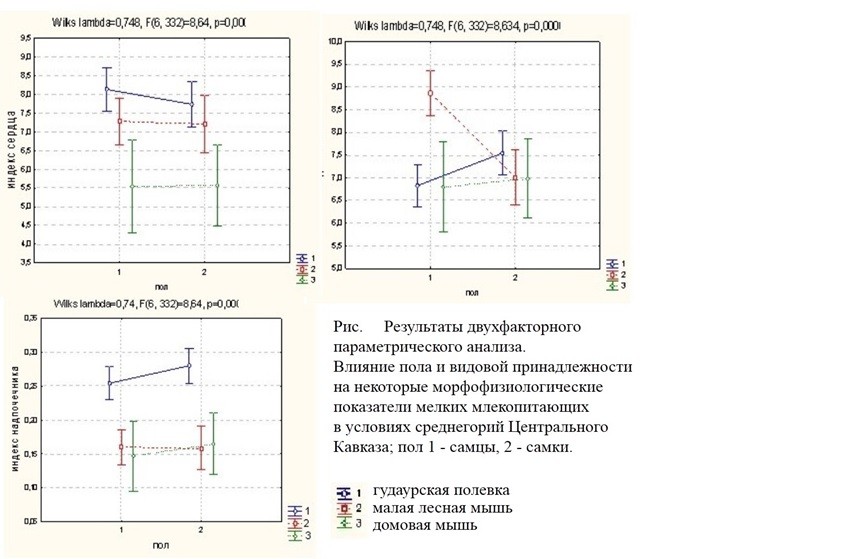

У грызунов разных экологических групп Центральной части Северного Кавказа (типично горный вид — гудаурская полевка, широкораспространенный вид — лесная мышь, синантроп — домовая мышь) показана видоспецифичность в адаптивных реакциях организма, установлено комплексное влияние пола и физико-географических факторов среды на морфофизиологические показатели. При этом в условиях среднегорий Центрального Кавказа наибольшим уровнем напряженности организма среди изученных видов характеризуется широкораспространенный вид. Большая адаптированность на органном уровне типично горного вида связана с длительностью существования, тогда как синантропа — со сглаженностью условий в жилищах человека (Темботова Ф. А., Емкужева М. М., Боттаева З. Х., Берсекова З. А., 2017 г.).

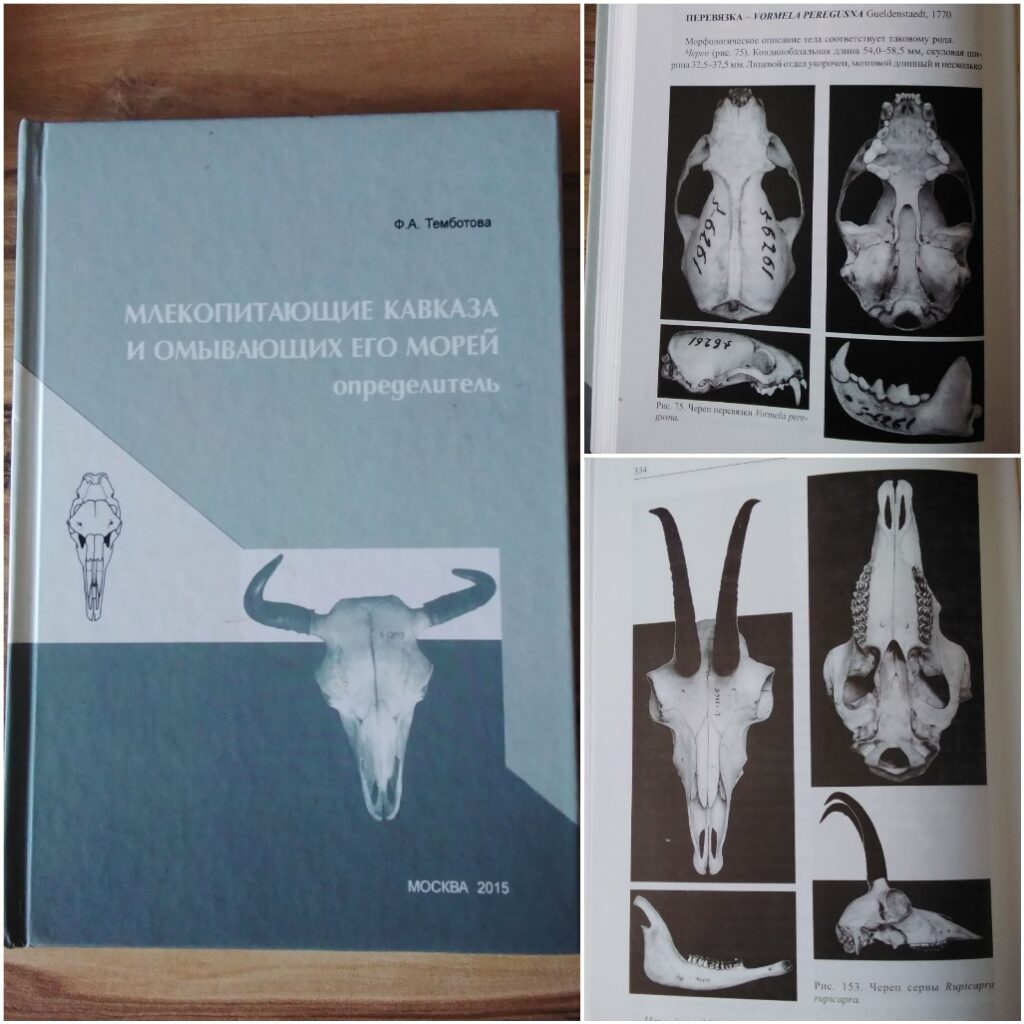

Издан определитель «Млекопитающие Кавказа и омывающих его морей». Книга посвящена современному состоянию млекопитающих Кавказа, в том числе и обитающих в водах Черного и Каспийского морей. В ней приводятся определительные таблицы, описания семейств, родов и видов 7 отрядов: насекомоядные, рукокрылые, хищные, зайцеобразные, грызуны, парнокопытные, китообразные.

В определительных таблицах используются только те диагностические признаки, с помощью которых возможно достоверное определение таксона разного ранга. В случае с видами-двойниками, для которых такие признаки не найдены, приводятся определения до группы двойников. С публикации последнего определителя, посвященного млекопитающим Кавказа (Сатунин, 1915), прошло уже сто лет (дбн Темботова Ф. А., 2015 г.).

В результате генетических исследований млекопитающих рода лесные мыши на Центральном Кавказе, в пределах Кабардино-Балкарии (5 пунктов сбора), установлено обитание генетически однородных животных, относящихся в виду малая лесная мышь (Apodemus uralensis Pallas, 1811), что определено на основании дистанций между ними, которые весьма низки и варьируют в пределах 0.000-0.002. Выявлена большая генетическая схожесть с малой лесной мышью Западного Кавказа, что указывает на генетическое единство внутри вида малая лесная мышь на исследованной значительной территорий Западного и Центрального Кавказа (дбн Темботова Ф. А., кбн Амшокова А. Х., 2016 г.).

Изучены морфо-физиологические и популяционные характеристики малой лесной мыши в условиях Западного (окр. плато Лагонаки) и Центрального Кавказа (окр. п. Эльбрус и с. Безенги) (северный макросклон). Выявлены существенные различия в популяционных характеристиках малой лесной мыши, связанные с влиянием сочетания разнообразных эколого-географических факторов (среднегодовая температура, влажность, продолжительность вегетационного периода) в условиях среднегорий Центрального и Западного Кавказа. Отсутствие интенсификации обменных процессов, а также увеличение доли беременных самок в период размножения из окрестностей с. Безенги и самый высокий процент перезимовавших животных характеризуют данный район исследований как наиболее оптимальный для малой лесной мыши в условиях среднегорий Центрального и Западного Кавказа (Гудова М. С., Берсекова З. А., Боттаева З. Х., Чапаев А. Х., Дышекова Л. С., 2016 г.).

Анализ изменчивости краниологических и одонтологических параметров криптических видов грызунов малой лесной мыши (Apodemus uralensis Pallas, 1811) и кавказской мыши (Apodemus ponticus Sviridenko, 1936) в зоне симпатрии на Северо-Западном Кавказе показал трансгрессию по всем абсолютным и относительным признакам. Для определения видовой принадлежности мышей рода Apodemus, несмотря на трансгрессию, подобраны наиболее удобные дискриминантные ключи по промерам черепа и зубов. Исследование выполнено, в том числе, по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем» (кбн Кононенко Е. П., 2015 г.).

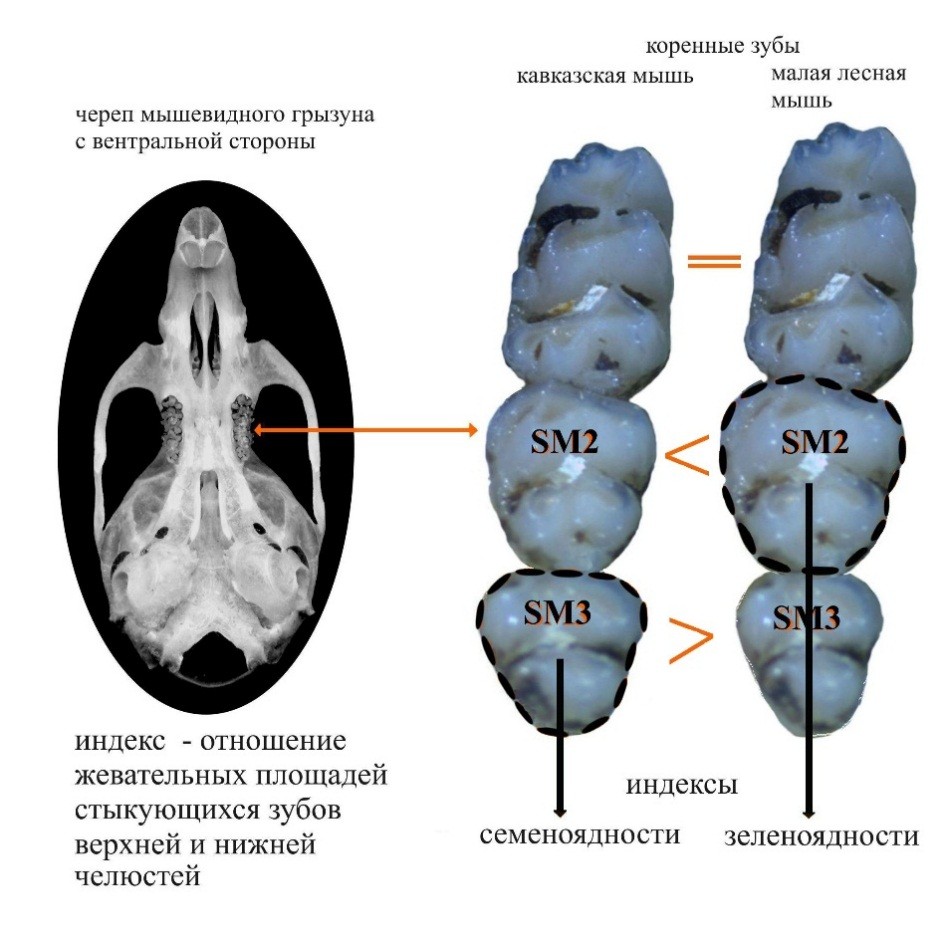

На основе анализа одонтологических характеристик представителей рода лесных мышей (Apodemus Kaup, 1829) — малой лесной мыши (A. uralensis Pallas, 1811) и кавказской мыши (A. ponticus Sviridenko, 1936) в природных условиях Северного Кавказа предложен новый индекс — индикатор типа питания для грызунов (рис. 6). Использование индекса окклюзии (постоянное место смыкания верхних и нижних зубов) подтвердило гипотезу расхождения двух близкородственных видов A. uralensis и A. ponticus в зоне симпатрии по пищевым предпочтениям. Исследование выполнено по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития» (кбн Кононенко Е. П., 2014 г.)

Показаны разные адаптивные стратегии представителей грызунов одного подсемейства на тканевом уровне в оптимальных условиях среды. Проведен сравнительный анализ кроветворения типично горного вида — гудаурской полевки (Chionomys gud Sat.) и широко распространенного — обыкновенной полевки (Microtus arvalis Pall.) на Центральном Кавказе. Особенности работы костного мозга, отраженные в парциальной эритрограмме, обеспечивают поддержание дыхательной функции крови по-разному: у типично горного вида — качественными особенностями эритроцитов, у широко распространенного — за счет их количества. Отсутствие напряженного кроветворения и гипертрофии сердца подтверждают горное происхождение гудаурской полевки, установленное ранее (Темботов, 1977). (Темботова Э. Ж., Темботова Ф. А., Боттаева З. Х., Емкужева М. М., Берсекова З. А., 2013 г.)

TembotovaF.A., Puzachenko A.Yu., Amshokova A.Kh., Kononenko E.P., Emkuzheva M.M. Genetic and morphological variability of the ural field mouse (Apodemus (Sylvaemus) uralensis, Rodentia) in the North Caucasus // Biology Bulletin. – 2023. – Vol. 50. № 8. – P. 78–95.

Темботова Ф.А., Пузаченко А.Ю., Амшокова А.Х., Кононенко Е.П., Емкужева М.М. Генетическая и морфологическая изменчивость малой лесной мыши (Apodemus (sylvaemus) uralensis, Rodentia) на Северном Кавказе // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. –2023. – № 8. – С. 84-102.

Emkuzheva M.M., Puzachenko A.Yu., Tembotova F.A., Bersekova Z.A., Chapaev A.Kh. Diversity of the system of red blood cell parameters in the pygmy field mouse and the house mouse (Rodentia, Muridae) in the Elbrus region: multivariate and information analyses // Biology Bulletin. – 2023. – № 8. – P. 182–195.

Емкужева М.М., Пузаченко А.Ю., Темботова Ф.А., Боттаева З.Х., Берсекова З.А., Чапаев А.Х. Разнообразие параметров системы красной крови у малой лесной и домовой мышей (Rodentia, Muridae) в Приэльбрусье: многомерный и информационный анализ // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. – 2023. – № 8. – С. 69-83.

Темботова Ф.А., Емкужева М.М. Чужеродные млекопитающие в экосистемах Центральной части Северного Кавказа // Российский журнал биологических инвазий. – 2023. –Т. 16. № 2. – С. 188-212.

Tembotova F.A., Emkuzheva M.M. Alien mammals in the ecosystems of the central part of the North Caucasus // Russian Journal of Biological Invasions. –2023. –Т. 14. № 3. – P. 417-436.

Benedek A., Balčiauskas L., Amshokova A., Balčiauskienė L., Cichocki J., Csanády A., Mendonça Ph., Nistreanu V. Climate and plant biomass as size determinants in the herb field mouse (Apodemus uralensis) // 13th International Mammalogical Congress. – 2023.

Емкужева М.М., Темботова Ф.А. Инвазионные млекопитающие центральной части Северного Кавказа // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии (XI Съезд Териологического общества при РАН). Матер. конф. – 2022. – С. 353.

Темботова Ф.А., Гудова М.С., Кучинова Е.А., Чапаев А.Х., Емкужева М.М., Кононенко Е.П., Сабанчиева М.Г. Структура сообщества мелких млекопитающих на участке «Сарыкумские барханы» ГПЗ «Дагестанский»// Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии (XI Съезд Териологического общества при РАН). – Материал. конф. – 2022. – С. 355.

Боттаева З.Х., Емкужева М.М., Берсекова З.А. Иммунологические показатели крови Chionomys gud в секторальном градиенте гор Северного Кавказа // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии (XI Съезд Териологического общества при РАН). Матер. конф. – 2022. – С. 48.

Емкужева М.М., Темботова Ф.А., Темботова Э.Ж. Сезонная изменчивость показателей системы крови домовой мыши (Mus musculus L.) в условиях гор Центрального Кавказа // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. – 2022. –№ 1. – С. 93-101.

Темботова Ф.А., Гудова М.С., Чапаев А.Х., Боттаева З.Х., Дышекова Л.С., Дукова О.А. Видовое разнообразие, биотопическое распределение терионаселения мелких млекопитающих аридных территорий Восточного Кавказа // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии (XI Съезд Териологического общества при РАН). Матер. конф. –2022. – С. 354.

Темботова Ф.А., Гудова М.С., Кучинова Е., Чапаев А., Емкужева М.М., Кононенко Е., Сабанчиева М.Г. Структура сообщества мелких млекопитающих на участке «Сарыкумские барханы» ГПЗ «Дагестанский» // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии (XI Съезд Териологического общества при РАН). Матер. конф. –2022. – С. 28.

Барагунова Е.А., Гудова М.С. Сравнительная характеристика эколого-физиологических показателей двух популяций обыкновенного слепыша (Spalax microphtalmus Guld., 1770) на Центральном Кавказе // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии (XI Съезд Териологического общества при РАН). Матер. конф. – 2022. – С. 355.

Gudova M., Tembotova F., Emkuzheva M., Amshokova A., Kuchinova E. Current diversity of small mammals of the Sarykum barkhans of Dagestan reserve // Mountain ecosystems and their components. VIII All-Russian Conference with international participation, dedicated to the Year of Science and Technology in the Russian Federation. Tembotov Institute of Ecology of Mountain Territories of the Russian Academy of Sciences. – Nalchik, 2021. – С. 10.

Emkuzheva M.M., Tembotova F.A., Tembotova E.Z. Seasonal variability of the blood system parameters of the house mouse (Mus musculus L.) in the Central Caucasus mountains // Biology Bulletin. –2021–. Т. 48. №. 3. – С. 128-135.

Емкужева М.М., Темботова Ф.А., Берсекова З.А., Боттаева З.Х., Чапаев А.Х. Сезонная динамика системы красной крови малой лесной мыши (Apodemus uralensis) в горах Центрального Кавказа // Журн. эволюционной биохимии и физиологии. –2021.–Т. 57. № 5. – С. 92-401.

Версии: Emkuzheva M.M., Tembotova F.A., Bersekova Z.A., Bottaeva Z.Kh., Chapaev A.Kh. Seasonal dynamics of erythropoiesis in a pygmy wood mouse (apodemus uralensis) of the Central Caucasus mountains // Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology. –2021 .– Т. 57. № 5. – С. 1020-1030.

Gudova M.S., Tembotova F.A., Emkuzheva M., Amshokova A.Kh., Kuchinova E.A. Current diversity of small mammals of the “Sarykum barkhans” of Dagestan reserve // VIII All-Russian Conference with International Participation “Mountain ecosystems and their components”, dedicated to the Year of Science and Technology in the Russian Federation. VIII All-Russian Conference with International Participation “Mountain ecosystems and their components”, dedicated to the Year of Science and Technology in the Russian Federation. –2021–. P. 00010

Tembotova F., Kuchinova E., Amshokova A., Kononenko E. The genetic diversity of the genus Mus (Linnaeus, 1758) in the eastern part of the North Caucasus // BMC Zoology. –2021. – №6. https://doi.org/10.1186/s40850-021-00093-7

Amshokova A., Tembotova F., Kononenko E. Assessment differentiation degree cryptic species of the genus Apodemus in the Northern Caucasus based on non-metric cranial characters // VIII All-Russian Conference with International Participation “Mountain ecosystems and their components”, dedicated to the Year of Science and Technology in the Russian Federation (Nalchik, Russian Federation, September 20-25, –2021–). Issue BIO Web of Conferences. – 2021. –V. 35. N. p(s) 8. DOI: 10.1051/bioconf/20213500004

Kononenko E.P. Mountain ecosystems and their components//Mountain ecosystems and their components. VIII All-Russian Conference with international participation, dedicated to the Year of Science and Technology in the Russian Federation. Tembotov institute of ecology of mountain territories of the Russian academy of sciences. – Nalchik, 2021. – С. 1.05

Tembotova F.A., Amshokova A.Kh., Kononenko E.P. Differentiation degree and developmental stability of Chionomys gud (Rodentia: Cricetidae) by nonmetric cranial traits // Nature Conservation Research. – 2020. – Vol. 5(1). – P. 21–30. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2020002

Balčiauskas L., Amshokova A., Balčiauskienė L., Benedek A.M., Cichocki J., Csanády A., Mendonça Ph.G.DE, Nistreanu V. Geographical clines in the size of the herb field mouse (Apodemus uralensis). Integrative Zoology. – 2020. – V. 15. PP. 55-68. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12407

Гудова М.С., Емкужева М.М., Боттаева З.Х. Динамика популяционных характеристик грызунов разных экологических групп в среднегорьях Центрального Кавказа // Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России. Матер. конф. Махачкала, – 2020. – С. 269-272.

Шугушева Л.Х., Гудова М.С., Сокурова З.М., Казиев А.О. Эколого-биологические особенности териофауны коллективных садов в условиях Центрального Кавказа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2019.–Т. 21. №2-2 (88). – С. 235-243.

Темботова Ф.А., Кононенко Е.П. Институту экологии горных территорий им. А.К. Темботова российской академии наук 25 лет // История науки и техники. – 2019. – № 8. – С. 3-23.

Боттаева З.Х., Темботова Ф.А., Емкужева М.М., Берсекова З.А., Чапаев А.Х. Влияние эколого-географических факторов в широтно-долготном градиенте на систему «красной» крови автохтона Кавказа – гудаурской полевки (Chionomys gud) // Экология. – 2019. – № 1. – С. 30-39.

Версии: Bottaeva Z.Kh., Tembotova F.A., Emkuzheva M.M., Bersekova Z.A., Chapaev A.K. Effect of ecogeographic factors along latitudinal–longitudinal gradient on the red blood system of the caucasian snow vole (Chionomys gud), a species autochthonous to the Caucasus // Russian Journal of Ecology. – 2019. – Т. 50. № 1. – С. 34-42.

Боттаева З.Х. Особенности интерьерных показателей Microtus daghestanicus в горах Центрального Кавказа// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2019. – Т. 21. № 2-2 (88). – С. 224-228.

Боттаева З.Х., Берсекова З.А. Эритропоэтическая активность костного мозга двух типично горных видов полевок на Центральном Кавказе // Известия Уфимского научного центра РАН. – 2019. – № 1. – С. 19-25.

Темботова Ф.А., Кононенко Е.П., Амшокова А.Х.,Емкужева М.М. Териологические исследования в Институте экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН // История науки и техники. – 2019. – №8. – С. 24-35.

Красная книга Кабардино-Балкарской Республики / Издание второе. Нальчик: ООО «Печатный двор», 2018. – 496с. ISBN 978-5-6041209-7-2. (повидовые очерки по млекопитающим).

Tembotova F.A., Amshokova A.Kh. Developmental stability of the skull in the pygmy wood mouse (Mammalia, Rodentia) along Altitudinal Gradient in the Western and Central Caucasus // Russian Journal of Ecology. – 2018. – №5. – P. 395-400. DOI: 10.1134/S1067413616040044

Emkuzheva M.M., Tembotova F.A., Bersekova Z.A., Bottaeva Z.Kh., Chapaev A.Kh., Gudova M.S., Kononenko E.P. Seasonal dynamics of ecological features of the house mouse (Rodentia, Muridae) North Caucasus // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018. – Т. 9. – № 6. – С. 1806-1811.

Tembotova F.A., Amshokova A.Kh., Kononenko E.P., Kuchinova E.A. Development stability of the skull of two rodent species (Mammalia, Rodentia) in antropogenic and the environment of central Caucasus // Ad alta-journal of interdisciplinary research. –2018.–Special issue (08/01- III). – P. 35-39.

Темботова Ф.А., Амшокова А.Х. Стабильность развития черепа малой лесной мыши (Mammalia, Rodentia) в градиенте высотного фактора в условиях Западного и Центрального Кавказа // Экология. – 2018. – № 5. – С. 355-361.

Гудова М.С., Емкужева М.М., Кононенко Е.П. Особенности экологии мелких млекопитающих разных экологических групп в агроценозах предгорий Центрального Кавказа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2018. –Т. 20. № 5-3. – С. 442-446.

Гудова М.С., Емкужева М.М., Берсекова З.А., Чапаев А.Х. К экологии и биологии мелких млекопитающих охранной зоны и прилегающих территорий заповедного участка «Кизлярский залив ГПЗ «Дагестанский»// Дагестан: Актуальные проблемы особо охраняемых природных территорий. Материалы межрегиональной научно-практической конференции и Республиканского конкурса краеведческих исследовательских работ. –Махачкала, 2018. – С. 25-29.

Emkuzheva M.M., Bersekova Z.A., Feoktistova N.Yu., Poplavskaya N.S. On the blood system of the eurasian hamster (Cricetus cricetus) in the Central Caucasus // 24th Annual Meeting of the international Hamster Workgroup. – 2017. – С. 37-38.

Гудова М.С., Берсекова З.А., Емкужева М.М., Боттаева З.Х., Чапаев А.Х., Дышекова Л.С. Популяционная изменчивость малой лесной мыши (Mammalia, Rodentia) в трех вариантах поясности Центрального и Западного Кавказа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2017. – Т. 19. № 5. – С. 48-55.

Боттаева З.Х., Емкужева М.М., Берсекова З.А., Дышекова Л.С., Чапаев А.Х. Сравнительный анализ иммунологических показателей дагестанской полевки (Arvicolinae, Rodentia) в условиях Кабардино-Балкарского высокогорного государственного заповедника и Национального парка «Приэльбрусье»// Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2017. – Т. 11. № 4. – С. 61-67.

Амшокова А.Х. Изменчивость неметрических признаков черепа малой лесной мыши (Apodemus uralensis Pall.) на особо охраняемых природных территориях Центрального и Западного Кавказа // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2017. – Вып. 4. – С. 76-83.

Амшокова А.Х., Кучинова Е.А. Сравнительный фенетический анализ популяций двух видов грызунов (Apodemus, Mus) в условиях Центрального Кавказа // Известия Самарского научного центра РАН. – 2017. – Т. №5. – С. 217-222.

Боттаева З.Х. Сравнительная характеристика эритрона двух видов полевок в условиях субальпийского пояса терского варианта поясности на Центральном Кавказе // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2017. – Т. 19. № 5. – С. 30-35.

Темботова Ф.А., Кононенко Е.П. Млекопитающие степных экосистем под угрозой исчезновения на Северном Кавказе // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2017. – Т. 19. № 5-2. – С. 253-259.

Амшокова А.Х., Темботова Ф.А. Дифференциация популяций криптических видов лесных мышей подрода Sylvaemus в различных эколого-географических условиях Северного Кавказа // Экология. – 2016. – № 4. – С. 283-289. Версии: Differentiation of cryptic wood mice species of the subgenus Sylvaemus under different ecogeographic conditions in the northern Caucasus // Russian Journal of ecology. – 2016. – P. 376-382.

Темботова Ф.А., Гудова М.С., Дышекова Л.С., Боттаева З.Х., Чапаев А.Х. О структуре сообществ мелких млекопитающих участка «Сарыкумские барханы» заповедника «Дагестанский» // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2017. – Т. 11. № 4. – С. 55-60.

Гудова М.С., Берсекова З.А., Боттаева З.Х., Чапаев А.Х. О некоторых адаптивных особенностях звеньев пищеварительной системы криптических видов рода Apodemus в условиях Западного Кавказа // Териофауна России и сопредельных территорий. Х Съезд Териологического общества при РАН. –Москва, 2016. – С. 97.

Поплавская Н.С., Гунков М.М., Юферева В.В., Тельпов В.А., Емкужева М.М., Феоктистова Н.Ю., Суров А.В. Обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus) в Предкавказье // Териофауна России и сопредельных территорий. Х Съезд Териологического общества при РАН. – Москва, 2016. – С. 336.

Кононенко Е.П., Темботова Ф.А., Кучинова Е.А. Оценка краниометрического разнообразия представителей грызунов (Mus, Apodemus) в условиях центрального Кавказа в целях разработки основ мониторинга качества окружающей среды // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2016. – Т. 18. № 5. – С. 89-93.

Боттаева З.Х., Темботова Ф.А., Берсекова З.А., Емкужева М.М., Чапаев А.Х. Эколого-географическая изменчивость иммунологических показателей периферической крови гудаурской полевки (Cricetidae, Rodentia) в среднегорьях Западного и Центрального Кавказа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2016. – Т. 18. № 5. – С. 83-88.

Боттаева З.Х., Темботова Ф.А., Берсекова З.А., Емкужева М.М., Чапаев А.Х. Популяционная изменчивость эритроидного ростка гудаурской полевки (Сricetidae, Rodentia) в условиях среднегорий Западного и Центрального Кавказа // Принципы экологии. – 2016. – № 3 (19). – С. 32.

Амшокова А.Х., Темботова Ф.А., Кучинова Е.А. Генетическое разнообразие и географическое распределение гаплотипов митохондриальной ДНК криптических видов лесных мышей подрода Sylvaemus Западного Кавказа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – № 4 (2). Т. 17. – С. 402-412.

Темботова Ф.А., Кононенко Е.П. Основные результаты фундаментальных исследований института экологии горных территорий им. А.К. Темботова Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук в 2015 году // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17. № 4-2. – С. 299-303.

Кононенко Е.П. Идентификация близкородственных грызунов рода лесных мышей (Apodemus) в зоне симпатрии Северо-Западного Кавказа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17. № 4-2. – С. 350-354.

Кононенко Е.П., Темботова Ф.А. Использование одонтологических характеристик для оценки расхождения экологических ниш близкородственных грызунов в зоне симпатрии // Вестник Адыгейского гос. ун-та. – 2014.– № 4. – С. 5-24.

Темботова Ф.А., Кононенко Е.П., Амшокова А.Х. К методам разработки научных основ мониторинга качества окружающей среды с использованием оценки стабильности развития представителей мелких млекопитающих // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – № 4 (2). Т. 17. – С. 389-395.

Амшокова А.Х., Темботова Ф.А. Фенетический анализ краниологических признаков двух криптических видов лесных мышей подрода Sylvaemus в зоне симпатрии на Западном Кавказе // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. Естественно-математические науки. – 2014. –Вып. 4 (147). – С. 63-71.

Емкужева М.М., Темботова Э.Ж., Темботова Ф.А. К характеристике серой крысы (Rattus norvegicus Berk.) В условиях луговых степей эльбрусского варианта Центрального Кавказа // Экология. – 2014. – № 1. – С. 62-69. Версии: Emkuzheva M.M., Tembotova E.Zh., Tembotova F.A. On characteristics of the brown rat, Rattus norvegicus Berk. (1769), in the meadow steppes of the elbrus variant in the Central Caucasus // Russian Journal of Ecology. –2014. – Т. 45. № 1. – С. 62-69.

Темботова Э.Ж., Емкужева М.М., Темботова Ф.А. Cезонная динамика показателей периферической крови домовой мыши (Mammalia, Rodentia) в горах Центрального Кавказа // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. – 2014. – № 4 (147). – С. 71-76.

Емкужева М.М. Сравнительный анализ адаптивных реакций системы крови и интерьерных признаков дикоживущих и синантропных грызунов семейства Muridae к условиям гор центральной части Северного Кавказа // автореф. дис. канд. биологических наук. – Саратов, 2013. – 20 с.

Емкужева М.М. Сравнительный анализ адаптивных реакций системы крови и интерьерных признаков дикоживущих и синантропных грызунов семейства Muridae к условиям гор центральной части Северного Кавказа // дис. канд. биол. наук. – Саратов, 2013.

Кононенко Е.П. Эколого-морфологические особенности популяций некоторых видов собачьих (Canidae, Carnivora) Кавказа (на примере осевого скелета) // дис. канд. биол. наук. – Тольятти, 2011.

Кононенко Е.П. Эколого-морфологические особенности популяций некоторых видов собачьих (Canidae, Carnivora) Кавказа (на примере осевого скелета) // автореф. дис. канд. биол. наук. – Тольятти, 2011. – 20 с.

Амшокова А.Х. Морфологическое разнообразие малой лесной мыши в природных и техногенных условиях на Центральном Кавказе. // автореф. дис. канд. биол. наук. – Екатеринбург, 2009. – 20 с.

Амшокова А.Х. Морфологическое разнообразие малой лесной мыши в природных и техногенных условиях на Центральном Кавказе. // дис. канд. биол. наук. – Екатеринбург, 2009.